前の10件 | -

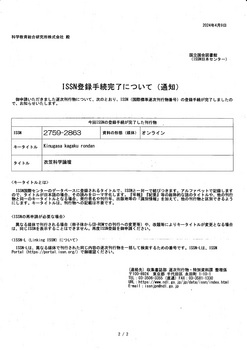

研究所紀要にISSN が付与 [研究機関]

当研究所の紀要「衣笠科学論壇」は、すでに国会図書館において公開論文を収集すべき対象として認定されていますが、今回 ISSN(国際標準逐次刊行物番号)が付与されました。紀要が、国際的に逐次刊行物として認められたことになります。

当研究所の紀要「衣笠科学論壇」は、すでに国会図書館において公開論文を収集すべき対象として認定されていますが、今回 ISSN(国際標準逐次刊行物番号)が付与されました。紀要が、国際的に逐次刊行物として認められたことになります。 本紀要は、オープンアクセスジャーナルですので、誰でも投稿(査読有り)していただけます。政府に忖度しない正論の投稿を期待します。

2024-04-13 20:50

新型コロナ政策とワクチンの驚くべき真実 [コロナについて]

最近、新型コロナに関する本を3冊立て続けに読んだ。

[1] 佐藤章「コロナ日本黒書」(五月書房、2022.10.10)

[2] A.アンリオン=コード「コロナワクチンの不都合な真実」(鳥取絹子訳 詩想社、2023.12.15)

[3] 大石邦彦「新型コロナワクチンの光と影」(方丈社,2023.3.2)

すでに読まれた方も多いと思うが、パンデミックとしてのコロナに関する研究をした者として、重要な事柄をまとめておく。 日本のコロナ政策が多くの点で誤っていたことはすでに論文で述べたが、その方針を決めたのは厚生労働省の感染症対策を担う医系技官の集団にあるということである[1]。すでに知られていた、コロナの感染者には無症状者がおり、無症状者も感染させること、さらに空気伝染が主な感染経路であることを無視し、積極的疫学調査、すなわちクラスター対策しかせず、さらにPCR検査は発熱「37.5度以上4日間」の条件を付けて実施された。これらの対策が極めて不合理であることは[1]に詳しく説明されているが、PCR検査の感染症対策における重要性を指摘した私の最初の論文が朝日新聞デジタル版で取り上げられた2日後に厚労省はこの条件を削除した。現場ではその後も長い間検査が抑制されていたが、厚労大臣は「それは誤解だ」と開き直って不評を買った。

mRNA ワクチンは、新聞などではコロナのために初めて開発されたものであると説明されていた。しかし、RNAの研究者のコードの書いた[2]によれば、2000年から20年以上にわたって、前立腺ガン、皮膚ガン、肺ガン、エイズ、狂犬病、脳腫瘍、鳥インフルエンザ、ジカ熱、胃腸ガンなどの治療薬としてmRNA ワクチンの治験が行われてきたが、成功した例は無かったということである。コロナワクチンは、いわゆる「ファストトラック」によって治験が行われ、世界的に接種が進められた。むしろ何10億人もの人を対象とした治験が行われていると言っても過言ではないが、何故、世界の多くの国で接種が進められたのか、未だに謎である。

厚労省が、接種時期不明の接種者を、未接種者として感染率を算出するというごまかしを修正すると、このワクチンの2回接種後では、予防効果が全くなかったという結果である[3]。コロナワクチン接種後亡くなった人の接種数に対する割合は、インフルエンザワクチンの場合の約50倍である[3]ことはニュースでは殆ど取り上げられていない。

厚労省は、コロナの副反応は接種直後に起こる筋肉痛、倦怠感、発熱やアナフィラキシーショックのみを考えているようで、それ以後に起こる様々な症状、場合によって死に至る症状も、殆ど副反応・後遺症と認定していない。健全な中学生や頑丈な働き盛りの一家の主がワクチン接種後突然亡くなる事例を読むと涙が出る[3]。ワクチンの免疫効果や感染予防効果がないことを認めたのか、その後ワクチンは重症化を防ぐ効果があるとされ、基礎疾患のある高齢者に特に接種が奨められた。しかし、そのような人々が不幸にもワクチン接種後亡くなっても、「基礎疾患が悪化して亡くなった」とされ、亡くなった方やその遺族には全く納得できないことになっている。

医療を含め科学技術は自然界や人体に少なからずの変化をもたらす。いわば、コンピュータに新しいソフトを入れるようなものである。ソフトウエアの場合、最近はuninstall キーを押すだけで完全に元の状態に戻せるようになっている。医療や科学技術の場合も、「uninstall」可能なもののみが実施されるべきであろう。不幸にして亡くなった方には役に立たないが、コロナワクチンも「解ワクチン剤」を同時に開発してから治験を行うべきであったと思う。

2024-03-12 19:00

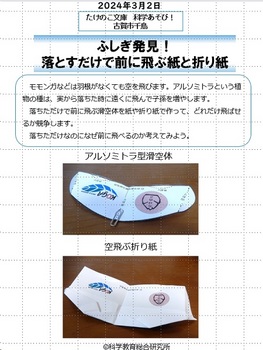

福岡県古賀市の「たけのこ文庫」で物理ゲーム館 [アウトリーチ活動]

福岡市の北東にある古賀市のたけのこ文庫で、「科学遊び」を行いました。「たけのこ文庫」は、1978年以来地域の子供のための文庫として、本の読み聞かせ・貸出、実験教室など、子供の様々な能力を育む取り組みを続けられています。今日はこの文庫にお招きいただき、「ふしぎ発見!落とすだけで前に飛ぶ紙と折り紙」を実施しました。1年生から6年生までの子供と、付き添いの方々に「アルソミトラ滑空体」と「折り紙滑空体」を実際に製作してもらい、それぞれについて滑空距離の競争を行いました。最長距離はアルソミトラが5.89m、折り紙は6.02m でした。代表の草野三保子さんはじめ多くのスタッフの方々に助けていただきました。有難うございました。

2024-03-02 15:18

京都府立農芸高等学校で訪問授業 [訪問授業]

1月26日に京都市の北西の園部町にある京都府立農芸高等学校で訪問授業「物理ゲーム館:力学の基本を学ぶ」行いました。物体に働く重力を表すのに重要となる重心の概念、および釣り合うためには力だけでなく力のモーメントの釣り合いが必要であることを説明しました。ついで、2本のフォークとコインを組み合わせたものの重心を考え、その重心をコップのふちで支えてやじろべえが作れることを示しました。その後、(1)コインとフォークでやじろべえをコップの上で作れるまでの時間の競争と(2)コップの上でスティックとフォークのやじろべえを作り、どれだけ遠くに離せるかを競争しました。1時間の授業でしたが、生徒は十分に楽しんでくれました。お世話頂いた松田直也先生、有り難うございました。

2024-01-26 18:57

研究所の紀要発刊 [研究機関]

多くの出版社、メディアが政府に忖度し、自由に正論を公表する場がなくなってきている現状を憂い、その傾向を打開する一助になるように当研究所紀要として「衣笠科学論壇」を、オープンアクセスの電子ジャーナルとして発刊することにしました。多くの方に投稿して頂き、また読んで頂ければ幸いです。今後論文にdoi を付与できるように努力します。

多くの出版社、メディアが政府に忖度し、自由に正論を公表する場がなくなってきている現状を憂い、その傾向を打開する一助になるように当研究所紀要として「衣笠科学論壇」を、オープンアクセスの電子ジャーナルとして発刊することにしました。多くの方に投稿して頂き、また読んで頂ければ幸いです。今後論文にdoi を付与できるように努力します。2024-01-01 19:05

2024新年の挨拶 [挨拶と近況]

2024年が、政界的にも平和で明るい未来に向けた第1歩となる年となることを願っています。

昨年は、科学研究費の補助を得た「電子版 エッセンシャル統計力学」の刊行、国際会議での対面の招待講演、福岡市での市民セミナーなどいろいろな活動をすることができました。

今年は、当研究所の紀要「衣笠科学論壇」を発刊し、さらなる発展を目指します。また、新しい液体論の教科書の翻訳、京都府下の学校や福岡県古賀市での科学教室の開催を予定しています。

研究では、他大学の研究者の協力を得て、非平衡統計力学、社会物理学関係の新しい課題に取り組みます。

2024-01-01 11:34

国立大学法人法改定ー異世界を目指す岸田政権 [オピニオン]

ニュースとしてあまり大きく取り上げられてこなかったが、12月13日に国立大学法人法の改定案が参議院を通過し、成立した。おりしも自民党のいくつかの派閥の裏金問題が明らかになり、その陰に隠れてしまったものと思われるが、大学関係者の強い反対があったにもかかわらずメディアはこの問題を大きくは取り上げなかった。

改定の最も大きな点は、規模の大きな大学を政令で指定して「特定国立大学法人」とし、特定国立大学法人には「運営方針会議」を設置することを義務付けることである。この組織は、今後選定されることになっている国際卓越研究大学に義務付けられるものであるが、予算をつけずに大規模大学にこの運営組織の導入を義務付けるものである。かって大学院の重点化が大規模大学だけで計画されたが、今や多くの大学がそれにならったように、大規模大学を抑えれば他の大学は率先して運営方針会議を設置する「準特定国立大学法人」を目指すだろうことを想定しての施策であろう。

国立大学法人には、すでに「経営協議会」の設置が義務付けられている。この協議会は、経営に関する重要事項を審議する機関であり、半数以上の学外委員から構成される。筆者が九州大学理学研究院長のときに経営協議会の委員を務めたが、おおむね大学執行部の案を追認するだけの会議であった。

新たな運営方針会議は、➀運営方針事項を決定する,②運営をチェックし、改善要求ができる、③学長選考・監察会議に意見を述べられる、権限があり、学長及び3人以上の運営方針委員で構成され、委員の任命には文部科学大臣の承認が必要である。つまり、現在の経営協議会では、教育や研究内容に踏み込んだ提言はできないが、これを改め大学の運営方針事項(中期目標・中期計画及び予算・決算に関する事項)を完全に文部科学省のコントロールの下に置こうということであろう。

この仕組みを見てすぐ思い浮かぶのは、戦前に各大学に派遣された配属将校である。運営方針会議の権限が強まれば、政府の意をくんだ委員により大学は動かされることになる。今回の国立大学法人法の改定は、こんな危険性を孕んでいるものであり、大学を中心とする文教政策の重要な分岐点になることが危惧される。

岸田首相は多くの「異次元の政策」を掲げているが、時間軸を逆転させた空間は、異次元ではなく異世界であろう。すでにこのブログで書いているように、コロナ問題、福島汚染水の海洋放出、原発の再稼働、少子化対策、学術会議問題などの政策は、すべて歴史に逆行する異世界の政策と言わざるを得ない。

2023-12-30 13:22

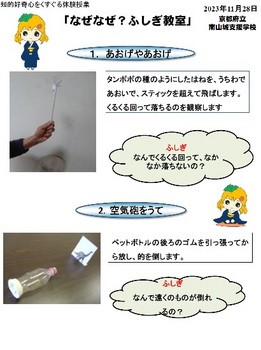

南山城支援学校で訪問授業 [訪問授業]

11月28日に、京都府立南山城支援学校で訪問授業「なざなぜ?ふしぎ教室」を行いました。空気のふしぎを体験する二つのゲームをしました。最初のゲームでは、タンポポ型飛行体を棒に通し、うちわであおぐか送風機にかざして空高く飛ばしました。内側を虹色に塗ってもらい、くるくる回って落ちるときにできる虹のような模様を観察しました。もう一つのゲームは、ペットボトルで作った空気砲で恐竜などの的を倒すものでした。コツをつかむのに苦労した生徒もいましたが、1分間に9個の的を倒せた生徒もいました。うまくできた生徒もできなかった生徒もふしぎを十分体験してくれたものと思います。打ち合わせ・準備をやっていただいた前川さん、後藤さん、ゲームを取り仕切ってくださった辻先生、また生徒を補助してくださった先生方に感謝いたします。

追記: 学校のホームページで紹介していただきました。

2023-11-28 17:11

「”反重力”折り紙をとばそう」開催 [物理ゲーム館]

福岡市科学館において、サイエンス福岡クラブ主催の物理ゲーム館を、11月4日と5日に開催しました。落とすとひらひら舞って落ちるだけの紙を少し折ると、投げなくても、落とすだけで、重力に打ち勝ったようになかなか落下せず、前方に滑空します。こんな不思議な現象がどうして起こるのか、この現象を利用する動物・人間や植物(アルソミトラ)について説明したのち、実際に参加者全員にA5の紙で滑空体を作ってもらいました。

不思議な現象を体験し、ゲームで遊ぶ中で物理を学ぶという「物理ゲーム館」の目的が十分達成されました。

2023-11-06 17:47

物理ゲーム館、西日本新聞のコラム欄で紹介 [アウトリーチ活動]

当研究所が長年取り組んできた「物理ゲーム館」は、不思議な現象を体験する物理ゲームで遊びながら、自然を見る目を養い、考える力を身に着けさせ、ひいては理科好き、物理好きの子供を増やそうという取り組みです。このことを西日本新聞の経済部長さんが取り上げてくれ、コラム「気流」で紹介してくれました。参加は事前申し込み制でしたが、空席がありますので、当日は先着順で参加を受け付けます。

当研究所が長年取り組んできた「物理ゲーム館」は、不思議な現象を体験する物理ゲームで遊びながら、自然を見る目を養い、考える力を身に着けさせ、ひいては理科好き、物理好きの子供を増やそうという取り組みです。このことを西日本新聞の経済部長さんが取り上げてくれ、コラム「気流」で紹介してくれました。参加は事前申し込み制でしたが、空席がありますので、当日は先着順で参加を受け付けます。 今年度は、来週の福岡市でのイベントのほかに、京都で体験授業を2回行います。タンポポ型飛行体を用いた新しいゲームも行います。

2023-10-27 16:31

前の10件 | -